À l’heure où j’écris ces mots l’œuvre de Jeanne Chabrol compte un peu plus de 1000 dessins sur feuilles de papier 220g de 24x32cm, qui ont tous pour sujet la baie de Piantarella à Bonifacio, telle qu’elle la voit depuis la maison où elle passe la moitié de sa vie partagée entre la Corse natale et la capitale. Telle qu’elle la voit et non telle que n’importe qui la voit. Car si les premiers, disons, quarante dessins, réalisés uniquement au feutre noir fin, retranscrivent dans un style illustratif arbres, roches, fleurs et horizon marin souvent couronné de légers nuages ou d’un vol d’oiseaux résumé par un groupe de petits « v », on sera surpris en se transportant sans transition à l’autre bout de ce catalogue, où l’on trouvera des dessins plus récents qui rassemblent certes ces mêmes éléments, mais combien changés et transcendés !

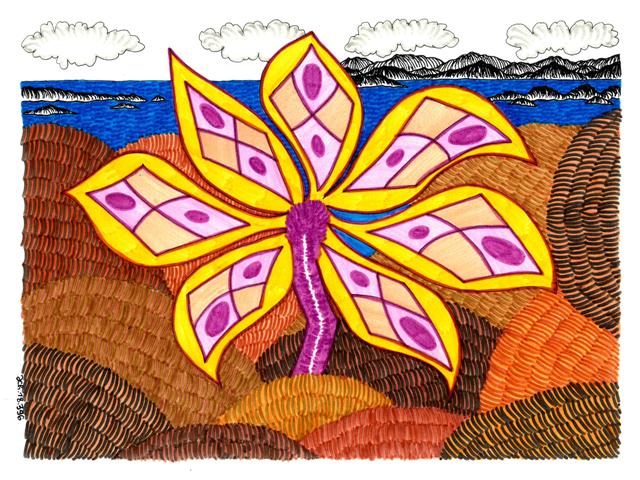

L’horizon est toujours là, les petits nuages aussi, les roches, les arbres, le compte est bon. Mais la couleur est apparue, elle n’a pas cru devoir se plier aux règles de la vraisemblance pour se faire comprendre et elle a entraîné le trait avec elle dans sa soif de liberté, comme en témoigne par exemple le dessin 18.396. Que reste-t-il d’un arbre dans cette forme étoilée et dansante, jaune d’or et violet fuchsia, zébrée de motifs géométriques qui m’évoquent plutôt des ailes de papillon synthétisées ? L’horizon est toujours là, les petits nuages aussi, les roches, les arbres, le compte est bon. Mais la couleur est apparue, elle n’a pas cru devoir se plier aux règles de la vraisemblance pour se faire comprendre et elle a entraîné le trait avec elle dans sa soif de liberté, comme en témoigne par exemple le dessin 18.396. C’est un arbre fou et brûlant comme le buisson ardent, pourtant nous n’avons aucun doute sur l’arbritude de cet arbre. L’arrière-plan marin nous aide peut-être en nous donnant l’échelle et la perspective, mais c’est une joie de constater à quel point l’essence des êtres, même inanimés, tient à peu de choses, que ce peu est crucial mais s’incarne volontiers dans des formes changeantes et inattendues.

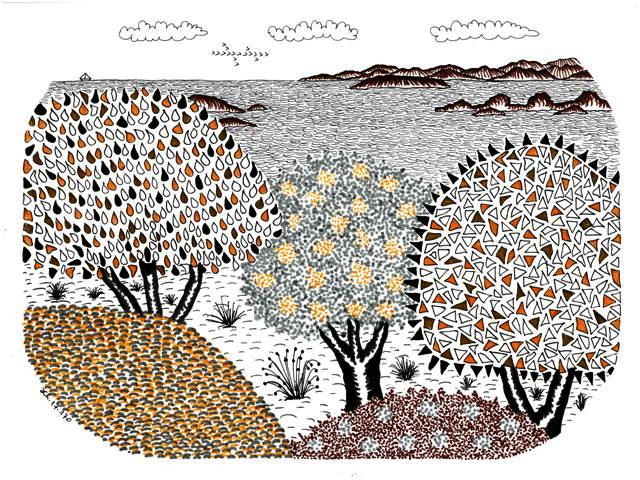

Refaisons un pas en arrière, et arrêtons-nous à mi-chemin entre les presque sages premiers paysages et les récentes explorations. On trouvera les premiers écarts de conduite vis-à-vis du réalisme : tout d’abord de simples effacements. Capricieusement, des zones de la feuille sont réservées, restent blanches. Comme si d’un coup de gomme magique, on avait effacé le paysage de feutre noir, le barrant de rayures, de cercles, de vagues de vide. Supprimant les bords, arrondissant les angles, recadrant dans la feuille, décidant que le tableau serait aujourd’hui un tondo au milieu du format inchangé. Dans le même temps, pendant que nous sommes distraits par ces jeux de gomme, quelque chose se trame en arrière-plan. Les arbres changent, l’expression de leur feuillage varie, se fait plus géométrique et plus graphique. À partir du n°143 l’un d’entre eux, plus audacieux que les autres, décide de s’habiller d’une mosaïque empruntée au lézard du parc Güell plutôt que de feuillage. Nous sommes toujours en noir et blanc

Sur le dessin 18-372, de petites fleurs enfantines décrivent des arcs de cercle de chaque côté de la composition, sans se soucier d’être attachées à la moindre tige, ni d’être cohérentes avec la perspective spatiale du reste du dessin. Sur le 18-336, ce ne sont même plus des fleurs reconnaissables mais un motif abstrait, une accumulation de rectangles ornés de rayures et de pois qui traversent le paysage en croix. La Méditerranée a revêtu un ton turquoise pour l’occasion qui lui sied comme un gant.

Tant de choses me viennent à l’esprit lorsque je regarde les œuvres de Jeanne. Gauguin pour l’irrévérence colorimétrique, les décors du film Annihilation où la végétation bigarrée est aussi inquiétante que belle, Georgia O’Keeffe pour le jeu entre figuratif et abstrait et les motifs flottants superposés au paysage.

Dans un autre registre, il y a la série « Tag um tag, guter tag » (Jour après jour, un bon jour ») de Peter Dreher, dont le sujet unique est un verre vide, peint plus de 5000 fois, sans varier la technique ni le format. Il avait prévu de faire 5 ou 6 versions, mais n’a jamais cessé de recommencer, car l’envie persistait après chaque nouvelle version. Il en est de même pour Jeanne, aucune version de son paysage n’a encore signé l’épuisement de ce motif — d’autant plus que dans les moyens d’expression elle ne s’impose pas l’austérité de Dreher — ils partagent indéniablement un rapport au quotidien et à la répétition, une pratique de l’intensité de regard qui montre le pouvoir de l’art : mettre en évidence une communauté d’âme humaine, la similitude du sens intime de l’existence au-delà du gouffre qui doit probablement séparer la sensibilité d’un vieil allemand de celle d’une femme corse d’aujourd’hui.

C’est le dessin 16-170 qui accueille le premier la couleur. Un sobre camaïeu de jaune ocre, orange et brun, vient remplir les motifs, épauler le feutre noir pour les feuillages. Jeanne prend le temps d’exploiter cette simplicité de moyens sur une quarantaine de dessins avant d’opter soudain pour un unique vert vif sur le dessin 17-214.Cela fait un peu plus de deux ans qu’elle dessine Piantarella. Il ne faudra plus qu’une dizaine de dessins pour que la couleur envahisse la page, et fasse éclater l’immensité des ressources d’expression d’une artiste, qui dispose certes d’un panorama charmant, mais dont je ne doute pas qu’elle en ferait autant à partir d’un terrain vague entre deux immeubles.

Comme l’a souvent dit David Hockney : enfermez Van Gogh dans la plus médiocre chambre du plus sinistre hôtel, il ne manquera pas au bout de quelques temps d’en faire un magnifique tableau.

Chez une consœur peintre comme je le suis, mais dont la pratique est plus réaliste et plus assujettie à l’aspect consensuel des choses, regarder les œuvres de Jeanne provoque joie, admiration et un peu d’envie. Il est difficile de savoir si les formes parfois délirantes auxquelles est arrivée Jeanne en quelques courtes années de travail sur un même motif, sa vue, sont nées de l’observation intense, de choix et d’exacerbation d’éléments vraiment vus, ou de projections, d’irruptions de visions imaginaires plaquées dans le décor, des visions de l’esprit recouvrant le réel.

Nous nous prénommons toutes deux Jeanne, mais ne sommes pas connues de tous sous ce nom. Nous avons toutes deux le goût de la répétition, et affectionnons le simple sujet de ce qu’on voit par sa fenêtre, conscientes qu’il n’en faut pas plus à un artiste pour puiser en lui les moyens d’expression qui lui sont propres pour célébrer la beauté du monde. Jeanne a simplement poussé cette économie de sujet à son paroxysme, ce qui l’a automatiquement amenée à développer des moyens formels d’une richesse inouïe pour que chaque dessin soit unique. Un peu comme certaines plantes en pot dont les racines restreintes laissent toute les ressources au développement des branches, des feuilles, des fleurs.

Louise Sartor

Louise Sartor est une peintre née à Paris en 1988. Elle est diplomée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) en 2012, et de L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2015. Son travail a fait l’objet d’une exposition individuelle en 2017 et en 2022 à la galerie Crèvecoeur à Paris, ainsi qu’en 2018 à la galerie Belami à Los Angeles. Elle a aussi exposé à Londres, Hong-Kong, Gwangju, Beijing, Treignac, New-York…